読まない本の収納どうする?傷ませない保管術

いつの間にか増えてしまった読まない本、一体どうしたらいいのかと悩んでいませんか。

多くの人が、いらない本をどうしていますか?という共通の疑問を抱えています。

読み返すかもしれないと思うと、なかなか手放せないものですよね。

この記事では、そんなお悩みを解決するための方法をまとめました。

本の平積み収納のリスクや、段ボールで保管してもいいのかという基本的な疑問から解説します。

さらに、大切な本を痛ませないための収納方法や、気になるホコリをかぶらない方法まで詳しくご紹介します。

サイズが不揃いで扱いにくい絵本の収納方法も必見です。

本を保存する最適な場所の選び方もお伝えします。具体的な押入れの本の収納アイデアや、 クローゼット収納したいと考えている方に向けた 実用的なコツまで、幅広くご紹介します。

まずは、この記事で押さえておきたい要点をまとめておきます。

この記事のポイント!

- 読まない本を整理する前の準備と心構え

- 本を傷みや劣化から守るための基本的な保管ルール

- 限られた空間を最大限に活かす場所別の収納アイデア

- 長期保管に適した環境と避けるべき場所の条件

読まない本、収納前に知っておきたい基本

- 読まない本、まずどうしたらいい?

- みんな、いらない本はどうしていますか?

- 本の平積み収納は避けるべき?

- 段ボールで保管してもいいの?

- 本を痛ませないための収納方法

- ホコリをかぶらない方法とは

読まない本、まずどうしたらいい?

読まない本の収納を考える前に、まず最初に行うべき最も重要なステップがあります。

それは、手元にある本を「分類する」ことです。

これは単なる片付け作業ではありません。

自分だけの理想のライブラリーを再構築するための大切な儀式とも言えます。

まず、家中の本をすべて一か所に集めてみましょう。

本棚だけでなく、机の上、ベッドサイド、箱の中など、あらゆる場所から本を集めます。

こうすることで、自分がどれだけの量を所有しているかを視覚的に把握できます。

これが現実を直視し、整理へのモチベーションを高める第一歩です。

次に、1冊ずつ手に取り、感情に流されずに機械的に仕分けていくのが成功のコツです。

「高かったから」「人からもらったから」といった理由で判断が鈍りがちです。

しかし、「今の自分にとって必要か?」という一点に集中しましょう。

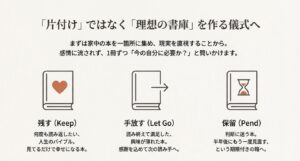

本の3分類法:残す・手放す・保留

分類の基準は、シンプルに以下の3つに分けるのがおすすめです。

事前にそれぞれのカテゴリ用の箱やスペースを用意しておくと、作業がスムーズに進みます。

本の3分類ルール(最初に決めること)

- 残す本: 何度も読み返したい本、専門書、サイン本や初版などの希少本。 見ているだけで気分が上がるものは迷わず残す。

- 手放す本: 読了して満足した本、流行で買ったが今は興味が薄れた本。 感謝して次の読み手へ。

- 保留する本: 「いつか読むかも」「まだ読んでいない」など判断に迷う本。 期限を決めて一時保管。

多くの人がこの「保留」カテゴリで挫折しがちですが、ここが腕の見せ所です。

この作業で最も重要なのは、「保留する本」に明確なルールと期限を設けることです。

例えば、「保留ボックス」と名付けた箱を用意し、そこに迷った本をすべて入れます。

そして、カレンダーに「半年後の日付」を書き込み、「この日にもう一度見直す」と決めてしまうのです。

その箱をクローゼットの奥など、普段目につかない場所にしまいましょう。

半年後、もしその箱の存在すら忘れていたり、中の本を一度も必要としなかったりした場合、それはもう手放しても良いというサインです。

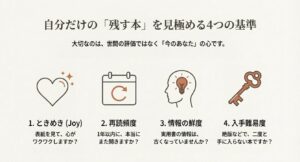

自分だけの「残す本」を見極める4つの基準

「残す本」を見極める判断基準

- ときめき:今の自分がその本の表紙やタイトルを見て、心がときめくか、ワクワクするか。直感を信じましょう。

- 再読頻度:今後1年以内に、本当に再びその本を開く可能性があるか。

- 情報の鮮度:内容が古くなっていないか。より良い情報が他にないか。

- 入手難易度:絶版・限定など、再入手が難しい本かどうか。

この分類作業を通じて、本当に手元に残したい大切な本だけを厳選することができます。

収納スペースには物理的な限界があります。

まずは保管すべき本の「量」を自分にとって最適な状態にコントロールすることが、美しく機能的な本棚への第一歩となるのです。

本の整理は、過去の自分と向き合い、これからの自分に必要なものを見極める作業でもあります。

少し大変かもしれませんが、終わった後の達成感とスッキリ感は格別ですよ!

みんな、いらない本はどうしていますか?

前のステップで「手放す」と決めた本たち。

これらをただゴミとして処分するのは非常にもったいないことです。

今のあなたには不要でも、その本を必要としている人が世界のどこかにいるかもしれません。

ここでは、本に第二の人生を与えるための、賢い手放し方を4つご紹介します。

1. 買取サービスを利用する

最も手軽で、少しでもお金に換えたいと考えるなら買取サービスが第一候補です。

大手古本チェーン店に持ち込む方法のほか、最近では自宅に集荷に来てくれる「宅配買取」が主流です。

発売から日が浅いベストセラーや、全巻揃った漫画などは、比較的高値がつきやすい傾向にあります。

📌 買取サービスのポイント

- メリット:大量の本を一度に処分でき、すぐ現金化できる

- デメリット:一冊あたりの価格は安く、古い本は買取不可の場合もある

2. フリマアプリで出品する

手間を惜しまないなら、フリマアプリでの個人売買がおすすめです。

専門店では値がつきにくい専門書やアートブック、趣味性の高い本が、思わぬ高値で売れる可能性があります。

自分で価格を決められるのが最大の魅力です。

📌フリマアプリを使う前に知っておきたいこと

- 買取サービスより高値で売れる可能性があり、ニッチな本でも買い手が見つかりやすい。

- 一方で、写真撮影や商品説明、梱包・発送などの手間と時間がかかる。

3. 寄付する

金銭的な見返りよりも社会貢献を重視するなら、寄付という選択肢があります。

地域の図書館や学校、児童養護施設、NPO団体などが本の寄付を受け付けています。

あなたの本が、子どもたちの学びや、誰かの心を豊かにする一助となるかもしれません。

📌寄付という選択肢について

- 社会貢献ができ、気持ちよく本を手放せる。

- 一方で、寄付先によっては送料が自己負担になる場合があり、受け付けている本のジャンルや状態に条件があるため、事前確認が必要。

4. 古紙としてリサイクルする

ひどい汚れや破れ、書き込みがあるなど、残念ながら上記の方法では引き取りが難しい本は、最終手段としてリサイクルに出しましょう。

貴重な紙資源を無駄にしない、環境に配慮した選択です。

各自治体のルールに従い、ビニール紐などでしっかり束ねてから出してください。

【比較表】本の主な手放し方

| 方法 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 買取サービス | ・手軽で早い ・大量処分向き |

・買取価格が安い傾向 ・値段がつかないことも |

とにかく早く、手間をかけずに片付けたい人 |

| フリマアプリ | ・高値で売れる可能性 ・自分で価格設定できる |

・手間と時間がかかる ・売れるまで保管が必要 |

少しでも高く売りたい、マメな作業が苦でない人 |

| 寄付 | ・社会貢献ができる ・罪悪感なく手放せる |

・金銭的リターンなし ・送料負担や条件確認が必要 |

誰かの役に立ちたい、本を活かしてほしい人 |

| リサイクル | ・環境にやさしい ・どんな状態でもOK |

・リターンは一切なし | 売ることも寄付もできない状態の本を手放すとき |

一つの方法に固執する必要はありません。

「価値のありそうな本はフリマアプリで、残りは宅配買取へ、値段がつかなかったものは寄付する」

といったように、複数の方法を組み合わせるのが最も賢いやり方かもしれませんね。

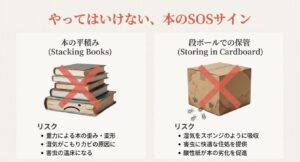

本の平積み収納は避けるべき?

本棚のスペースがなくなり、床や机の上に本を美しく積み上げる「本のタワー」。

インテリアとしてお洒落に見えることもあります。

しかし、大切な本を長期的に保管する方法としては、最も避けるべき収納方法の一つです。

書店での平積みは、あくまで短期間の販売促進のための陳列方法であり、家庭での保管とは目的が異なります。

なぜ平積みが本にとって良くないのか、その具体的な理由を深く掘り下げてみましょう。

平積みが本に与える深刻なダメージ

1. 重力による変形・歪み

本の重さは一冊では大したことなくても、数十冊も積み重なると、一番下の本には相当な圧力がかかります。

この重みによって、本の背(スパイン)が潰れたり、ページ全体が歪んでしまったりします。

一度ついてしまった歪みは、元に戻すのが非常に困難です。

2. 湿気とカビのリスク

本は紙でできているため、湿気に非常に弱い性質があります。

平積みされた本は、ページとページ、表紙と表紙が密着し、空気の通り道が完全に遮断されます。

これにより、湿気が逃げ場を失い、本の内部に滞留します。

結果として、紙が波打つように変形したり、シミやカビが発生したりする絶好の環境を作り出してしまいます。

3. 取り出しにくさと二次的ダメージ

積まれた本の中から特定の一冊を取り出すのは、非常に面倒です。

下の方にある本を取り出すためには、上の本をすべて一旦どかす必要があります。

これを怠って無理に引き抜こうとすると、表紙カバーが破れたり、本の角が折れたりする原因となります。

4. 害虫の温床

密着して暗く、湿気の多い本の隙間は、チャタテムシなどの紙を食べる害虫にとって快適な住処となります。

平積みの本の山が、気づかぬうちに害虫の巣窟になっている可能性も否定できません。

これらの理由から、本は本来の姿である「立てて収納する」ことが鉄則です。

立てて並べることで、本自身の重みによる変形を防ぎ、本と本の間にわずかな隙間が生まれて通気性が保たれます。

もし収納スペースが足りないのであれば、平積みで放置するのではなく、後述する適切な保管方法を検討しましょう。

それがあなたのコレクションを守るための賢明な判断です。

段ボールで保管してもいいの?

引っ越しや大掃除の際に、とりあえず本を段ボールに詰めて押入れの奥へ…。

多くの人が経験のあるシチュエーションですが、これも平積みと同様におすすめできません。

本の長期保管場所として段ボールは絶対におすすめできません。

「箱に入っているから安心」というのは大きな誤解です。

段ボールは、その素材と構造上、本にとって非常に過酷な環境を作り出してしまいます。

なぜ段ボールでの保管は危険なのか?

1. 最強の湿気吸収材になってしまう

段ボールの主原料は、本と同じ「紙」です。

そのため、空気中の湿気をスポンジのように吸収する性質があります。

特に、押入れやクローゼットのような空気が滞留しやすい場所に段ボールを置くと危険です。

箱自体が湿気の塊となり、中の本にカビを発生させる直接的な原因となります。

梅雨の時期などは特に危険です。

2. 害虫たちの快適なマンション

段ボールの断面にある波状の隙間(フルート)は、チャタテムシ、シミ、ゴキブリの幼虫にとって、絶好の隠れ家です。

保温性も高いため、害虫が繁殖しやすい環境を提供してしまいます。

大切な本が、気づかぬうちに虫たちの餌食になっているかもしれません。

3. 酸性紙による紙の劣化

多くの段ボールは、コストを抑えるために酸性度の高い紙で作られています。

この酸が、長期間接触することで本の紙に移ってしまいます。

紙の繊維を脆くして黄ばみや劣化(酸性劣化)を促進させてしまう可能性があります。

では、本棚に入りきらない本は、何に入れて保管すれば良いのでしょうか。

長期保管を考えるなら、答えは「蓋つきのプラスチック製収納ケース」が最適です。

密閉性が高く、外部からの湿気や害虫の侵入を強力に防ぎます。

選ぶ際は、中身が見える透明タイプだと、何が入っているか一目でわかって便利です。

プラスチックケースに入れる際、乾燥剤(シリカゲルなど)や、本専用の防虫剤を一緒に入れておきましょう。

そうすることで、保管環境はさらに万全になります。

少しの投資で、大切な本を末永く守ることができますよ。

本を痛ませないための収納方法

大切な本を、購入した時のような美しい状態で長く保つためには、日々の何気ない収納方法を見直すことが重要です。

少しの工夫と意識で、本の寿命は大きく変わります。

ここでは、誰でもすぐに実践できる、本を傷ませないための収納テクニックを詳しく解説します。

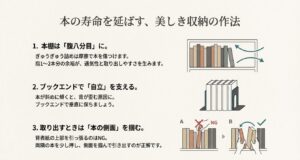

1. 本棚の「腹八分目」を心がける

本棚に空きスペースがあると、つい最大限まで詰め込みたくなりますが、これはNGです。

ぎゅうぎゅう詰めの本棚は、本を取り出す際に表紙や帯を傷つける最大の原因になります。

摩擦で本同士が擦れ、カバーが破れたり、ページの角が折れたりします。

理想は収納スペースの8割程度を埋める「腹八分目」の状態です。

各段に指が1〜2本スムーズに入るくらいの余裕を持たせるようにしましょう。

本の出し入れが楽になるだけでなく、空気の通り道ができて湿気がこもるのを防ぐ効果もあります。

2. ブックエンドで「自立」をサポートする

本棚にできた隙間で本が斜めに傾いたまま長期間放置されると、本の背に不自然な力がかかり続けます。

これが歪みや変形の原因となります。

これを防ぐための必須アイテムが「ブックエンド(書見台)」です。

L字型のシンプルなものから、デザイン性の高いもの、連結して幅を調整できるものまで様々です。

本の量に合わせてしっかりと垂直に立つように支えてあげましょう。

見た目が美しく整うだけでなく、本への負担を最小限に抑えることができます。

3. 「背表紙の上部」を掴まない正しい取り出し方

急いでいる時など、無意識に本棚から本を取り出す際に、背表紙の一番上の部分(天)に指を引っ掛けて引き出していませんか?

実はこの動作、背表紙の接着部分に大きな負担をかけ、破れや本体との剥離を引き起こす原因になります。

正しい取り出し方は、以下の手順です。

①取りたい本の両隣の本を少し奥に押し込む

②できたスペースに指を入れて、本の側面(小口)をしっかりと掴んで手前に引き出す

この一手間を習慣づけるだけで、本の背を格段に長持ちさせられます。

4. カバーやフィルムで物理的に保護する

📘 本を守るためのカバー・フィルム3選

- 書店でつけてもらうカバー

最も手軽な保護方法。汚れや紫外線から本を守ってくれます。 - 透明なビニールカバー

表紙デザインを楽しみながら、水濡れや傷を防止。サイズ展開も豊富です。 - ブックコートフィルム

図書館の本のように専用フィルムを貼る方法。耐久性が高く永久保存向き。

特に思い入れの強い本や、何度も読み返す実用書、白くて汚れが目立ちやすい表紙の本などは、物理的な保護を検討しましょう。

手間はかかりますが、耐久性・防汚性・防水性が飛躍的に向上し、半永久的に本を保護できます。「永久保存版」の本にはぜひ試したい方法です。

ホコリをかぶらない方法とは

本棚にうっすらと積もるホコリ。

これは単に見た目が不潔なだけでなく、湿気を吸着して本にシミを作ったり、アレルギーの原因となったりします。

さらには害虫のエサになったりと、本にとっても人にとっても良いことは一つもありません。

ホコリを効果的に防ぐための具体的な方法を見ていきましょう。

※もし「カビ臭い」「茶色いシミが出てきた」と感じた場合は、▶ 本のカビとシミの違い・正しい対処法で詳しく解説しています。

【対策1】物理的にシャットアウトする(扉・ボックス)

ホコリ対策で最も効果が高いのは、ホコリが本に到達するのを物理的に防ぐことです。

💡 ホコリ対策で最も効果が高い方法

- 扉付きの本棚を選ぶ

最も確実な方法。特にガラス扉なら蔵書を楽しみながらホコリを遮断できる。引き戸タイプは省スペースで設置しやすい。 - 蓋つきの収納ボックスを活用する

オープンラックの場合は、本をボックスに入れてから収納する。シリーズ物をまとめて管理でき、ホコリ対策と整理整頓を同時に実現。

【対策2】掃除を楽にし、ホコリを溜めにくくする工夫

定期的な掃除は欠かせませんが、その手間を少しでも減らす工夫も大切です。

- 本の「面(ツラ)」を揃える:本を棚の奥に押し込まず、すべての本の背表紙を棚板の手前の縁に揃えて並べましょう。こうすることで、棚板の奥にホコリが溜まるのを防げます。掃除も手前の空いたスペースを拭くだけで済むので非常に楽になります。

定期的な風通し:掃除の際に、本のページをパラパラとめくって風を通す「虫干し」を行うと良いでしょう。

ホコリを払い落とすと同時に湿気対策にもなり一石二鳥です。

掃除の裏技:ストッキングと掃除機

ハンディモップがない場合、使い古しのストッキングを丸めて手にはめ、それで本の上部を撫でると、静電気の力で驚くほどホコリがよく取れます。

また、掃除機を使う場合は、吸引力を「弱」に設定し、毛先の柔らかいブラシノズルを使いましょう。

直接本にノズルを強く押し当てると傷の原因になるので、優しく撫でるように吸い取るのがコツです。

場所別!読まない本の上手な収納アイデア

この章で解説する内容

- 本を保存する最適な場所はどこ?

- 押入れの本収納アイデア

- クローゼット収納したい時のコツ

- かさばる絵本の収納方法

- 最適な読まない本 収納を見つけよう

本を保存する最適な場所はどこ?

本のコンディションを長く良好に保つためには、収納「方法」だけでなく、収納「場所」の選定が極めて重要です。

本は私たちが思う以上にデリケートで、環境の変化に大きく影響を受けます。

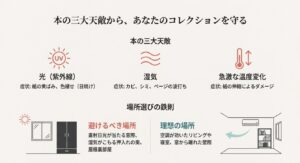

本の三大天敵である「光(紫外線)」「湿気」「急激な温度変化」から、いかにして守るかが鍵となります。

絶対に避けるべきNGな保管場所

まず、家のなかで本を置いてはいけないワーストスポットを把握しておきましょう。

🚫 本の保管で避けるべきNGな場所

- 直射日光が当たる窓際・出窓

紫外線は紙の組織を破壊し、黄ばみ・色褪せ(日焼け)の最大原因。インクの色も薄くなり、本の価値を大きく損なう。 - 湿気がこもりやすい場所

押入れの奥、風通しの悪い北側の部屋、キッチン・浴室近く、結露しやすい窓際はカビやシミ、紙の波打ちの温床。 - 温度変化が激しい場所

屋根裏、ガレージ、物置などは夏冬の寒暖差が大きく、紙の伸縮を繰り返して本に深刻なダメージを与える。

本にとって理想的な保管場所の条件

上記のNGスポットを裏返せば、理想的な場所が見えてきます。

それは「一年を通して温度と湿度が安定しており、風通しが良く、直射日光が当たらない場所」です。

具体的には、以下のような場所が候補になります。

- リビングや寝室など、人が常に生活していて空調が効いている部屋

- その中でも、窓から最も離れた壁際

- 廊下や階段下など、直射日光が入り込みにくいスペース

理想の温湿度を意識する

国会図書館などの専門的な書庫では、温度22℃前後、湿度55%前後が資料保存の理想的な環境とされています。

家庭でこの環境を24時間365日維持するのは不可能に近いですが、この数値を一つの目安として覚えておくと良いでしょう。

夏場は除湿器、冬場は加湿器を適切に使い、部屋の環境をできるだけ安定させることが、本を長持ちさせることに繋がります。

もし、間取りの都合でどうしても窓際に本棚を置かざるを得ない場合もあるでしょう。

その際は、遮光カーテンやUVカット機能の高いレースカーテンなどを活用して、本を紫外線から守る工夫が必須です。

また、照明も、微量の紫外線を放出する蛍光灯より、ほとんど放出しないLED照明に交換するだけで、日焼けのリスクを低減できます。

押入れの本収納アイデア

日本の住宅に特有の「押入れ」は、奥行きが約80cm〜90cmと深く、布団をしまうための空間です。

この大容量スペースを工夫次第で自分だけのパーソナルな書庫に変えることができます。

ただし、最大の弱点である「湿気」を制することが成功の絶対条件です。

1. 奥行きを制する「キャスター付きラック」

押入れの深い奥行きを最も効率的に、そして無駄なく活用できるのがキャスター(車輪)付きの収納ラックです。

押入れの高さや幅に合わせて複数のラックを並べれば、見た目以上の収納力を発揮します。

メリット:奥にしまった本もラックごと引き出せるため、取り出しが非常に簡単です。

「奥の本が取り出せない」という押入れ収納の最大の悩みを解決してくれます。

また、ラックをすべて引き出せるので、押入れの奥の掃除がしやすいのも大きな利点です。

漫画の全巻セットや文庫本のシリーズなどをまとめて収納するのに最適です。

2. 定番アイテム「カラーボックス」と「ファイルボックス」

より手軽に始めたい場合は、定番のカラーボックスが活躍します。

押入れの下段に横向きに設置し、中にファイルボックスを並べて仕切りを作りましょう。

サイズがバラバラな本もすっきりと立てて収納できます。

カラーボックスの背面に板がないオープンタイプのものを選ぶと、壁との間に隙間ができて空気の通り道が生まれ、湿気対策にもなります。

3. 押入れ収納の生命線「徹底した湿気対策」

⚠ 押入れ収納で必ずやるべき湿気対策

- すのこを敷く

床面・壁面にすのこを設置し、本や収納アイテムを直接置かない。空気層を作ることで湿気が本に伝わるのを防ぐ。 - 除湿剤を設置する

押入れの四隅やラックの隙間など、空気が滞留しやすい場所に置き型除湿剤を複数設置。水が溜まるタイプは定期交換を忘れずに。 - 定期的に換気・送風する

晴れた乾燥した日はふすまを全開にし、扇風機やサーキュレーターで風を送ると湿気を効率よく排出できる。

思い切ってふすまを取り払い、通気性の良いロールスクリーンやカーテンに付け替えるのも良いでしょう。

湿気対策と見た目の改善を両立できる素晴らしいアイデアです。ぜひ検討してみてください。

クローゼット収納したい時のコツ

主に衣類を収納するためのクローゼットも、立派な本の収納場所になります。

デッドスペースになりがちな上部の枕棚や足元の空間を上手に活用しましょう。

押入れと同様に湿気対策は重要ですが、衣類用の防虫剤が本の害虫対策にも流用できるという思わぬメリットもあります。

1. 上段(枕棚)は「長期保管」のゴールデンスペース

クローゼットの上段にある枕棚は、頻繁に出し入れしない本の保管に最適な場所です。

「もう読まないけれど、捨てられない」といった思い出の本や、全巻セットの漫画などを保管するのに向いています。

この際、本を裸のまま置くのではなく、取っ手付きの収納ボックスや、通気性の良い不織布のケースに入れるのが鉄則です。

理由は2つあります。

安全な取り出し:取っ手があることで、脚立などを使った高所からの出し入れが格段に安全かつ楽になります。

ホコリ対策:長期間置きっぱなしになるため、ホコリから本をしっかり守ることができます。

ボックスには必ず「漫画〇〇 全30巻」といったラベルを貼っておきましょう。

これを怠ると、後で何が入っているか分からなくなってしまいます。

2. ファイルボックスで「立てる収納」を徹底

クローゼットの棚や床面に本を置く場合、サイズが不揃いだとすぐに雑然とした印象になります。

ここで活躍するのがファイルボックスです。

雑誌やパンフレット、薄い本など自立しにくいものも、ファイルボックスを使えばすっきりと立てて収納できます。

同じデザインのファイルボックスで統一すれば、クローゼットを開けた時の見た目も美しくなります。

プラスチックケース使用時の注意点

積み重ねができて便利なプラスチック製の衣装ケースなどを本の収納に使う場合、一つ注意点があります。

それは、密閉性が高いがゆえに、一度入った湿気が逃げにくいということです。

本を収納する際には、衣類用のシートタイプの除湿剤を一緒に入れておくことを強く推奨します。

これにより、ケース内でのカビの発生リスクを大幅に減らすことができます。

かさばる絵本の収納方法

子どもたちの成長に欠かせない絵本。

しかし、その多くは通常の書籍と異なり、サイズ・形・厚みが多種多様で、本棚にきれいに収めるのが難しいアイテムの代表格です。

さらに、収納においては「大人が整理しやすい」だけでなく、「子どもが自分で手に取りやすく、片付けやすい」という視点が不可欠になります。

これらの課題を解決する、楽しくて実用的な収納アイデアをご紹介します。

1. 好奇心を刺激する「表紙見せディスプレイ収納」

絵本の最大の魅力は、子どもたちの心を惹きつける色鮮やかで美しい表紙です。

この表紙を隠さずに見せることで、子どもの「読みたい!」という気持ちを自然に引き出すことができます。

具体的には、壁に設置するタイプの「マガジンラック」や、奥行きの浅い「ウォールシェルフ」が最適です。

表紙が見えることで、子どもが目的の絵本をすぐに見つけられる効果があります。

また、お気に入りの絵本が並んだ壁は、それ自体が素敵なインテリアになります。

2. 意外な救世主「ディッシュスタンド(皿立て)」

100円ショップなどでも手軽に購入できる、お皿を立てて収納するためのディッシュスタンド。

これが意外にも絵本収納にぴったりのアイテムです。

スタンドの仕切り一つひとつに絵本を差し込むだけで、薄くて倒れやすい絵本でも一冊ずつしっかりと自立します。

本棚の一角にこのスタンドを置けば、子どもでも「元の場所に戻す」という片付けの動作が非常に簡単になります。

「本を立てる」のが難しい低年齢の子どもでも、「スッと置くだけ」なら自分でできるかもしれません。

3. 収納量と整理しやすさを両立「カラーボックス+ファイルボックス」

増え続ける絵本の収納量を確保したい場合は、やはり定番のカラーボックスが頼りになります。

ただし、ただ投げ込むだけではすぐに中がごちゃごちゃになってしまいます。

そこで、ファイルボックスやブックスタンドを仕切りとして活用しましょう。

絵本のサイズやシリーズごとにファイルボックスで分類すれば、探しやすさが格段にアップします。

ボックスごと床に出して、読み終わったらまたボックスごと棚に戻す、というルールもおすすめです。

リビングが絵本で散らかりっぱなしになるのを防げます。

子どもの目線の高さに「お気に入りの一冊」をディスプレイするなど、少しの工夫で、子どもが本に親しむきっかけはぐっと増えます。

片付けを「やらされること」ではなく、「楽しいこと」と感じてもらえるような収納を目指したいですね。

最適な読まない本 収納を見つけよう

この記事では、読まない本を整理し、大切に保管するための具体的な方法を多岐にわたってご紹介しました。

本をいつまでも美しい状態で保つためには、やみくもにしまうのではなく、その特性を理解した上で適切な環境と収納アイテムを選ぶことが重要です。

今回ご紹介した情報が、あなたの本の整理と収納をより快適なものにする一助となれば幸いです。

ご自身の本の量や保管したい期間、そして住環境に合わせて、最適な収納方法を見つけるための参考にしてください。

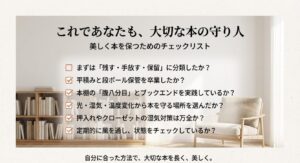

✔ 読まない本収納・最終チェックリスト

- 読まない本はまず「残す」「手放す」「保留」に分類する

- 手放す本は買取・寄付・リサイクルなどを検討する

- 本の平積みは変形やカビの原因になるため避ける

- 段ボール箱は湿気と害虫を呼ぶので長期保管には不向き

- 保管にはプラスチックケースや扉付き本棚がおすすめ

- 本棚には8割程度の収納を心がけ詰め込みすぎない

- ブックエンドを使い本が斜めにならないようにする

- ホコリはこまめに掃除しストッキングの活用も有効

- 保管場所は直射日光と湿気を避けることが最重要

- UVカットカーテンやLED照明も日焼け対策になる

- 押入れ収納はキャスター付きラックと湿気対策が鍵

- クローゼット上段は取っ手付きケースで長期保管に活用

- 絵本は表紙を見せる収納やディッシュスタンドが便利

- 定期的に風を通し本の状態をチェックする習慣を

- 自分に合った方法で大切な本を長くきれいに保つ

もし今後「やっぱり整理したい」「手放すか迷う」場面が出てきたら、

▶本の断捨離で後悔しないための考え方 も参考になります。